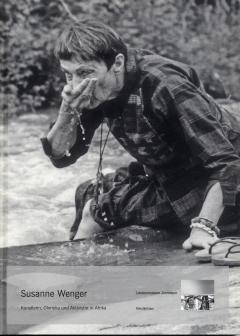

Susanne Wenger – Künstlerin, Olorisha und Aktivistin

Kurator der Ausstellung und alle Katalogtexte: Wolfgang Denk

Der Katalog erschien 2004 anlässlich der Ausstellung im Landesmuseum Joanneum, Künstlerhaus Graz

Susanne Wenger wird in Reportagen internationaler Medien absurderweise und ziemlich unzutreffend als „weiße Göttin an einem Fluss im tiefsten Afrika“ tituliert. Sie ist dadurch aber weltweit bekannt geworden. Ihre Bedeutung als eine der wichtigsten Künstlerinnen Österreichs nach 1945 ist gelegentlich durch diesen Schleier aus exotischen, ethno-romantischen und esoterischen Vorstellungen überlagert worden. Aufgrund der Außenseiterposition, die Susanne Wenger durch ihre Emigration nach Afrika einnimmt, sind Legenden um ihre Person gesponnen worden. Verursacht durch die Suche nach künstlerischer und persönlicher Identität nach der Ära der Repressionen war sie aus Europa, aus der alten Welt ausgebrochen. Die Ambivalenz, mit der befremdete Kritiker manchmal auf ihre Arbeit reagierten, ist auch auf die jahrzehntelangen, schwer durchschaubaren, radikalen (Selbst-) Experimente der Künstlerin zurückzuführen, durch die sie eine neue Verbindung zwischen religiöser Suche, künstlerischer Praxis und dem Erkunden des „Fremden an sich“ herstellte.

Susanne Wenger wird in Reportagen internationaler Medien absurderweise und ziemlich unzutreffend als „weiße Göttin an einem Fluss im tiefsten Afrika“ tituliert. Sie ist dadurch aber weltweit bekannt geworden. Ihre Bedeutung als eine der wichtigsten Künstlerinnen Österreichs nach 1945 ist gelegentlich durch diesen Schleier aus exotischen, ethno-romantischen und esoterischen Vorstellungen überlagert worden. Aufgrund der Außenseiterposition, die Susanne Wenger durch ihre Emigration nach Afrika einnimmt, sind Legenden um ihre Person gesponnen worden. Verursacht durch die Suche nach künstlerischer und persönlicher Identität nach der Ära der Repressionen war sie aus Europa, aus der alten Welt ausgebrochen. Die Ambivalenz, mit der befremdete Kritiker manchmal auf ihre Arbeit reagierten, ist auch auf die jahrzehntelangen, schwer durchschaubaren, radikalen (Selbst-) Experimente der Künstlerin zurückzuführen, durch die sie eine neue Verbindung zwischen religiöser Suche, künstlerischer Praxis und dem Erkunden des „Fremden an sich“ herstellte.

Susanne Wenger hat umfangreiche heterogene Kunst geschaffen, ein Oeuvre, das in sich selbst balanciert ist und einen weiten Bogen von den Bleistiftzeichnungen nach „steiermärkischer Natur“ 1937 zu den osmotischen Büchern 2004 spannt…dazwischen liegt ein ganzes Lebenswerk. Das Formenvokabular ihrer Kunst war bereits weitgehend entwickelt und auch von frühkindlichen Erlebnissen geprägt, als sie im Stammesgebiet der Yoruba in Nigeria ankam. Einflüsse der klassischen Moderne, des Surrealismus, der frühen Abstraktion, des Kubismus und des Expressionismus, die sie im befreiten Wien, in Zürich und Paris aufgenommen hatte, sind auch in der inzwischen sehr transformierten Arbeit spürbar. Das „Gesamtkunstwerk“ Susanne Wengers bezieht viele künstlerische und philosophisch-psychologische Techniken ein, verknüpft sie miteinander, zerschlägt sie, um sie wieder zu einem Ganzen zu verbinden. Seit einigen Jahren schreibt Susanne Wenger Poeme in die wie in Trance entstehenden informellen „osmotischen“ Zeichnungen. Damit schließt sich ein Kreis innerhalb der afrikanischen Arbeiten Susanne Wengers, hat sie doch ihren Einstieg in die Yoruba-Mythologie über das Interesse an der Poesie der Orikis, den Balladen über den mythischen Ursprung des Yoruba-Volkes und die Abenteuer der Yoruba-Götter und -Helden gefunden.

Der Kampf für die Erhaltung der Regenwald-Baumriesen und der religiösen Traditionen der Yoruba war schwierig und ist auch schwer zu gewinnen. Nach ihrer persönlichen Initiation in zwei der dynamischsten Yoruba-Kulte hat Susanne Wenger auch Bedeutung bei der Befreiung Nigerias aus der kolonialen Herrschaft und vor allem bei der Erhaltung der traditionellen Yoruba-Religion erlangt. Sie wird dafür in Afrika hoch geschätzt. In diesem Zusammenhang ist auch die Einladung zur Teilnahme an der wichtigen Ausstellung The Short Century - Independence and Liberation Movements in Afrika 1945-94 des nigerianischen Dokumenta-Machers Okwui Envesor in München, Berlin, im Museum of Contemporary Art Chicago und im PS1 in New York zu sehen. Durch ihre Aktivitäten kam sie auch mit vielen führenden afrikanischen Intellektuellen und Künstlern wie dem Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka, dem berühmten Theatermacher Duro Ladipo oder dem Musiker und Provokateur Fela Kuti in freundschaftlichen Kontakt.

Leben als Kunstwerk

Auf der Suche nach neuer Energie, Dynamik und Ausdruckstiefe für eine Kunst, die ihrer nach Afrika „geworfenen“ Existenz entsprechen sollte, gelang es Susanne Wenger in tabugeschützte geheime Kulte der Yoruba-Religion, die eigentlich keinem Fremden zugänglich sind, Einschau zu halten. Sie wollte sich nicht mit abgehobenem Wissen zufrieden geben und erreichte es, sich durch einen der letzten großen Yoruba-Priester der „alten Generation“, den Ajagemo von Ede, zur Olorisha initiieren zu lassen. Sie ging in einer zehnjährigen Initiationszeit große psychische und körperliche Risiken ein, bis an die Grenze des vollständigen Zusammenbruches. Der Einsatz für ein „Leben als Kunstwerk“ war bei Susanne Wenger existenziell. Ihre eigenen Worte und Texte berichten nur in Andeutungen von diesen für sie erschütternden Eindrücken. Nur durch ein rückhaltloses Sich-Einlassen erwartete Susanne Wenger jene Transformation, die ihre psychischen Verwundungen aus der Zeit des faschistischen Terrorregimes und den erlebten Enttäuschungen in Europa „heilen“ konnten.

In den osmotischen Zeichnungen ringt sie jetzt, nach jahrzehntelanger Arbeit, mit minutiöser Genauigkeit nach adäquatem Ausdruck für die Erkenntnisse aus den extremen „Involvements“ (Verwicklungen; Einbezogenheiten) ihres Lebens, vor allem um sich selbst Klarheit zu verschaffen durch die Mittel der Kunst. Das Werk Susanne Wengers ist voll eindrücklicher Intensität, mit ihr eigenen rhythmischen Strukturen durchsetzt und in den monumentalen Skulpturen, in den großen textilen Arbeiten bis in die kleinsten osmotisch konzentrierten Zeichnungen in langen Prozessen erarbeitet und „eigenartig“, im Sinne unverkennbarer Individualität, die sich in allen ihren Arbeiten von Anfang an wieder findet.

Der Mythos, das Heilige, der Rhythmus und das freie Fließen informeller „Improvisation“ aus dem Unterbewussten, erscheinen in der „Maske“ der Orisha-Gottheiten, sind jedoch all-menschliche Dramen von Transzendenz und vice versa von Realität. Die Arbeitshypothese Susanne Wengers, angeboren oder erworben, ist das Archaische – die immer währende Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit aller Phänomene.

Susanne Wenger: „das ist alles ‚eins‘, es ist klar, dass man aufhören muss, die Dimensionen der Welt zu kategorisieren, die vom ‚Europäer‘ – der doch meist irgendwas zum Anhalten braucht – etabliert worden sind. Die Realität ist, auch im archaischen Sinne, eine Totalität. Es ist schon so, dass die Dinge aus einer Welt kommen – lebensräumlich früher als das Wort –, wo Kategorien einfach nicht nötig sind. Andererseits ist natürlich alles ein Labyrinth, aus dem man die eigene Identität erst herausfinden muss.“

Susanne Wengers hat „Bilder“ aus der Yoruba-Mythologie als Ausgangspunkt oder Absprungbasis ihrer Meditationen über Gewalt, Krankheit, Geburt, Liebe und Tod genommen. Situationen, die sie in jungen Jahren als „Selbstversuche unter Idealbedingungen“ oft höchst unfreiwillig erfahren, aber auch durch ihren Widerstandsgeist und ihre oft radikalen Aktivitäten provoziert hat. Ihrer „archaischen“ Perspektive gemäß sieht sie holistisch alles mit allem verbunden. In ihren Arbeiten, bei den großen Batiken und besonders bei dem bewusst „endlos“ und „ungeplant“ angelegten Pietá-Skulturenkoplex Odu versucht sie die informelle Arbeitsweise an die Spitze zu treiben. Harmonie und Chaos sollen jederzeit in Balance sein, „équilibre dynamique“, am Scheitelpunkt der Schaukel stehend.

„Natürlich, weil bei mir alles zusammenhängt! Wenn man beispielsweise ZEN verstehen will, obzwar ich alles andere als Buddhist bin, darf man nicht in den Fehler verfallen zu glauben, man müsse unsystematisch, unlogisch und unintellektuell sein. Es ist genau das Gegenteil: Man muss außerordentlich organisiert sein – um sich dann gehen lassen zu können. Man muss sich sicher sein, dass dann alles wieder auf seinen Platz kommt. Es ist die Weisheit, dass es absolute Spontaneität ist und trotzdem stimmt. So ist es auch bei meiner Arbeit, die ja irgendwo ein Portrait meines Lebens beziehungsweise meines Selbst ist. Alles findet sich irgendwie und wird von mir – ganz ohne Idee – einfach weitergesponnen. Am Ende ist dann alles total organisiert.“

Frühe Seelenverwandtschaften, der Grazer Stadtpark und ein Fluss in Afrika

Mitten im Ersten Weltkrieg, am 4. Juli 1915, wurde Susanne Wenger als Tochter eines Schweizer Gymnasialprofessors und einer polnisch-österreichischen Offizierstochter in Graz geboren, wo sie nach eigenen Angaben „unter einer Äonen Weltraumatemzüge alten Lindenbäumin“ ihre frühesten Kindheitserinnerungen einatmete. Früh entwickelte Susanne Wenger, von ihrer Mutter angeregt, religiöse Phantasiebilder. In der evangelischen Volksschule, so Susanne Wenger später, wurde ihr ein Bild von Jesus vermittelt, das mit dem imaginierten „Geistesbruder“ ihrer kindlichen Vorstellungswelt nichts zu tun hatte. Enttäuscht suchte sie erste Freundschaften mit den Bäumen im Grazer Stadtpark. Der Baum als Container von Lebenskräften und das „Metaphysisch-Transzendentale“ sollten für immer eine zentrale Rolle im künstlerischen Schaffen Susanne Wengers spielen. In ihrer „mythischen“ Lebensgeschichte, an der sie ebenso konsequent arbeitet wie Hermann Nitsch an seiner Theorie zum „Orgien-Mysterien-Theater“, erscheinen visionäre Bilder, wo ihr Blick, aus der Wiege senkrecht nach oben gerichtet, die dunklen Silhouetten der Äste der großen Linde kontrastierend zu den einflutenden Sonnenstrahlen wie ein kosmisch-rhythmisches Aderngeflecht wahrnimmt.

In dem autosuggestiven Essay Susanne Wenger über Susanne Wenger berichtet sie von diesen Eindrücken als Basis all ihrer Bildvorstellungen. Sie hat Jahrzehnte später mindestens eine wirklich göttliche Quelle entdeckt – nämlich am Ufer des geheiligten Flusses Oshun auf einem Felsen zu liegen und das gleißende Licht durch die Kronen der Regenwaldriesen meditierend in sich aufzunehmen. Das ist der Themenkreis, mit dem sich seit 1998 ihre osmotischen Zeichnungen und Stundenbücher auseinandersetzen.

Nach der Volksschule besuchte Susanne Wenger das Grazer Lichtenfelsgymnasium. Die Nernstgasse, wo sie geboren wurde und mit ihren Eltern bis 1925 im Grazer Vorstadtbezirk Waltendorf wohnte, war lange Ausgangspunkt ihrer Wanderungen zu geheimen Plätzen im Flusstal der Mur, zu Bäumen und abgelegen Wäldern, die ihr Interesse fesselten. Der wenig geliebten Schule und später ab 1930, als sie die Grazer Kunstgewerbeschule besuchte, auch der fortschreitenden gesellschaftspolitischen Spannungen dieser Zeit zu entfliehen, streifte sie wochenlang durchs Hochschwabgebiet. Die politischen Wirren in den 1930er Jahren und im Ständestaat erfassten jedoch auch nach und nach das Leben der jungen Susanne Wenger. Abgestoßen durch die Rohheit der Nazi-Parteigänger in Graz entwickelte sie eine tiefe Antipathie gegen die heraufkommende Hitlerdiktatur. „Vom ‚Wandervogel‘ distanzierte ich mich, als sich Teile abspalteten und als ‚Sturmvolk‘ auftraten. Mit dieser Vorstufe der späteren ‚Hitlerjugend‘ wollte ich nichts zu tun haben. [...] ‚stramme Gesinnung‘ ist nichts für eine ausgeprägte Individualistin wie mich“, berichtet sie 70 Jahre später.

In der Grazer Kunstgewerbeschule erprobte sie zu dieser Zeit unter der energischen Anleitung von Prof. Hans Adametz erste künstlerische Techniken. Es entstanden auf großen Papierbögen Tuschzeichnungen, Keramiken und Skulpturen aus Tonerde. In Maria Bilger, Ferdinand Bilger und Goldy Matthey fand sie in der Kunstgewerbeschule Leute mit ähnlichen Interessen und Weltanschauungen und war bereit, deren radikalen politischen Weg in den Widerstand mitzugehen.

In Wien besuchte sie ab 1932 die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt. Aus der Kunstakademie am Wiener Schillerplatz, von der sich Susanne Wenger nicht besonders angesprochen fühlte, flüchtete sie wieder für Wochen in die steirischen Berge. Ihren Freunden und im Elternhause erschien sie in ihrer Jugendzeit als die „liebe, lustige Susi“. Sie selbst suchte aber Einsamkeit, All-Einsamkeit oder Allein-samkeit, wie sie den Zustand in den osmotischen Büchern nennt. Sie setzte sich mit religiösen Problemen auseinander und in ihren Bemühungen, sich aus den deprimierenden Lebensumständen zurückzuziehen, fühlte sie sich immer stärker zu Bäumen hingezogen, die für sie ein Sinnbild des Göttlichen darstellten. Kleine Bleistiftzeichnungen steirischer Landschaften von damals, Zeichnungen von Bäumen und Stadtansichten zeigen rhythmisch wellenförmige Strukturen, und manche dichte Passagen scheinen wie ein Vorgriff auf späteres Informell.

Entartet

Susanne Wenger studierte von 1933 bis 1935 an der Wiener Kunstakademie bei Ferdinand Andri und dann noch ein Jahr in der Klasse von Herbert Boeckl. Bis zur Besetzung Österreichs durch die Hitlerarmee hielt sie sich noch häufig in Graz auf. Jugend- und Familienfreundschaften zerbrachen allerdings, als sie mit ihrer Ablehnung des „Lausbuben“ Hitler (Susanne Wenger, 1938) nicht hinter dem Berg hielt. Mit Maria Bilger nahm sie an Anti-Nazi-Demonstrationen teil und schwang sogar, aufgestachelt vom radikalen Antifaschismus Maria Bilgers, rote Fahnen in den Straßen von Graz.

Ein weiteres Rückzugsgebiet für Susanne Wenger war tage- und nächtelanges ekstatisches Lesen. In Wien, unweit der Akademie am Schillerplatz in der Kärntnerstraße, befand sich das „Antiquariat Bücherschwemme“. Dort vergrub sie sich regelrecht in Büchern. Der später von den Nazis in Auschwitz ermordete jüdische Freund, Buchhändler und Kunstsammler Lany, hatte in der Kärntnerstraße im Obergeschoß seine Kokoschka- und Schiele-Bilder zwischen Bücherregalen ausgestellt. Susanne Wenger fühlte sich dort wohl und geborgen.

Den gewaltsamen Anschluss an das Dritte Reich erlebte sie vom achten Stock in der Brucknergasse, im vierten Wiener Gemeindebezirk, aus. Er ist ihr durch ein albtraumhaftes Bild in Erinnerung geblieben: „Am ganzen Himmel haben die unterschiedlichsten Abendrots miteinander gekämpft. [...] Die illegalen jungen Nazis hatten weiße Wollstutzen als Erkennungszeichen. Diese Haxen, die durch die Wollstutzen so dick waren, sahen sehr brutal aus. Die haben dann so gruppenweise Rennanfälle bekommen. Mein Wiener Atelier war mit Glas überdacht. Da war der Himmel ein Feuermeer, und dann hat man aus der Dachluken runtergeschaut und diese Gruppen von weißen Stutzen rennen sehen, das Weiße hat so herausgeleuchtet, irgendwie prophetisch, und am nächsten Morgen waren sie da, mit Gulaschkanonen und verlogenen Abstimmungen.“

Die Freundschaft mit Maria Bilger erneuerte sich in Wien. Susanne Wenger besuchte sie fast täglich, als eines Tages beide von einer schrecklichen Botschaft aus Graz ereilt wurden: „Hinrichtungen enger Freunde, die wegen ‚Hochverrates‘ gehenkt bzw. geköpft wurden: Karl Weiß, Karl Drews und Herbert Eichholzer." Knapp vor Kriegsende 1945 wurde auch noch der desertierte Boeckl-Student Stefan Pichler, den der „Kreis um die Prater-Ateliers“ (Heinz Leinfellner, Maria Bilger, Susanne Wenger u.a.) lange versteckt gehalten hatte, gefasst und erschossen. Gerettet wurde hingegen der siebzehnjährige italienische Wehrdienstverweigerer Wander Bertoni, der sich in der Meisterklasse Fritz Wotrubas zu einem der bedeutendsten Bildhauer der österreichischen Nachkriegskunst entwickeln sollte.

Als „entartet“ stand Susanne Wenger während des Krieges unter Malverbot, die berühmt-berüchtigte Naziausstellung Entartete Kunst beeindruckte sie aber sehr, da sie erstmals Gelegenheit hatte, großartige Werke der Moderne, des „Blauen Reiter“ und der deutschen Expressionisten im Original zu sehen. Die von den Nazis bewusst grotesk präsentierte „entartete Kunst“ hatte auch als Ausstellungsinstallation Einfluss auf die Vorstellungen der kritischen Künstler. Von der von Maria Bilger und Susanne Wenger ausgestreuten Erde und den „Graswänden“ im Juli 1948 bei der internationalen Schau des Art Club in der Secession Graz in der Thalia Galerie, in der Schilfrohr-Wandgestaltung des legendären Kellerlokals des Art Club „Strohkoffer“ bis hin zum Fluxus.

Bomben, Schamanen und ein toter Hamster

Als Wien im Zuge der Kriegsereignisse 1943/44 bombardiert wurde, war Susanne Wengers innere Emigration schon sehr manifest und sie absolvierte Zeitreisen in der Phantasie. Freunde verließen Wien, manche wurden im KZ ermordet. Geistige Nahrung bezog sie aus den Büchern, die der unglückliche Buchhändler Lany in die Ateliers der befreundeten Künstler bringen ließ, bevor er von der GESTAPO abgeholt wurde. Susanne Wenger las dann zahllose Bücher über östliche Religionen, tibetischen Buddhismus, Schamanen und ferne Kontinente und konnte so zeitweise die Angst und den Abscheu vor dem Nazi-Terror überwinden. Tibet, Afrika, Indien – das waren für sie damals phantastische Welten auf einem anderen Planeten!

In den Nächten, unter dem Eindruck der Bombeneinschläge und den nervenaufreibenden Alarmsirenen, überfielen Susanne Wenger starke, archaisch-farbige Träume. Bei Tageslicht hielt sie dann diese halben Wahrträume mit Buntstiften auf Papier fest, surrealistische Bildwelten, geboren aus Angst und Verzweiflung. Das Atelier in der Brucknergasse war „ausgebombt“ und viele frühe Werke – Ölbilder und Zeichnungen – verloren. Ulli Beier, Susanne Wengers erster Ehemann, erinnerte sich später an diese Zeichnungen: „Sie sind allesamt verloren gegangen. Auf dem einen Bild stürzen Schafe auf ein glühendes Gestirn herab, wo ihre Wolle zischend verbrennt. Auf dem anderen steigen blonde Urtiere aus dem Meer und schleppen ihre schweren Körper mühsam über den Sand. Aus ihren feuchten Fußstapfen entstehen archaische menschenartige Wesen.“ Glücklicherweise irrte der große Ethnologe, Sprachforscher und Kunsterzieher, denn die meisten dieser Zeichnungen wurden von mir um 1990 im Haus Susanne Wengers in Oshogbo wieder aufgefunden und konnten auch in der Ausstellung, die Peter Pakesch im Grazer Künstlerhaus 2004 anregte, gezeigt werden.

Im Dezember 1945 erschienen einige dieser Zeichnungen in der Dezembernummer der wichtigen, von Otto Basil herausgegebenen Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kultur PLAN. Diese Arbeiten und die penibel realistische Bleistiftzeichnung Der tote Hamster lösten eine Fülle von erbosten Leserbriefen aus und übten laut Wolfgang Hutter großen Einfluss auf die damals kaum siebzehnjährigen Studenten der Klasse von Albert Paris Güthersloh, Ernst Fuchs, Anton Lehmden, Kurt Steinwendner und Wolfgang Hutter aus. Sie wurden vom Kunstkritiker Johann Muschik als die ersten surrealistischen Arbeiten einer österreichischen Künstlerin bezeichnet. Der Surrealismus gehörte zu den von den Nazis am fanatischsten abgelehnten Kunstformen, was sich auch noch in der sogenannten „Surrealismusdebatte“ in der Art-Club-Zeit (1946 bis 1954) niederschlug. Dabei hatte Susanne Wenger ihre Albtraumvisionen nur aus dem Unbewussten „realistisch“ umgesetzt. Susanne Wengers Hamster war selbst ein Bombenopfer, das im Atelier der Künstlerin von herabfallenden Trümmern erschlagen worden war.

Sturz in den Liftschacht und das Ende des Tausendjährigen Reiches

Ein fürchterlicher Unfall unmittelbar vor dem Ende des Krieges hätte Susanne Wengers Leben beinahe dramatisch beendet. Im Haus, in dem sich das Atelier Maria Bilgers und Heinz Leinfellners befand und in dem Wander Bertoni sich versteckt hielt, stürzte Susanne Wenger durch den Liftschacht bis ins Kellergeschoß ab. Schwer verletzt rief sie um Hilfe und die abwärts kommende Liftkabine konnte im letzten Augenblick gestoppt werden, bevor sie die Schwerverletzte wahrscheinlich erdrückt hätte. In einem Luftschutzkeller, zwischen Bombenopfern und verängstigten Menschen, stellte ein Notarzt bei der schwer schockierten Künstlerin einen Beckenbruch fest. Völlig in Gips wurde sie wenige Tage später von einem Offizier der einmarschierenden Roten Armee aufgefunden und in Sicherheit gebracht.

Die sieben entsetzlichen Jahre des tausendjährigen Reiches legten das alte Europa in Schutt und Asche und ließen Legionen von Menschen zurück, die „von nichts gewusst“ haben wollten. Eine Gruppe von Künstlern, die aus der Emigration, oder wie der Surrealist Edgar Jené, Freund von André Breton und Paul Celan, aus dem Konzentrationslager zurückgekehrt war, versuchte mit den „ehemals Entarteten“ und jungen Leuten im befreiten Wien, unter den Augen der vier Besatzungsmächte, eine Befreiung der Kunst aus der primitiven Blut-und-Boden-Zwangskultur. Der internationale Art Club Sektion Österreich, wurde gegründet. In den Ateliers und den Caféhäusern um den Wiener Naschmarkt fanden wieder leidenschaftliche Diskussionen über neue Kunst und Literatur statt. Susanne Wenger und ihre Freunde sahen mit Optimismus der Zukunft entgegen, konnten sie doch endlich eine vermeintlich unbegrenzte Freiheit ausleben. Fast wie nebenbei erledigten sie den Beginn der Wiedereinführung eines lange verschütteten humanistischen Weltbildes und der modernen Kunst in Österreich.

Die Reisen der Künstler durch die Kontakte des Art Club nach Italien, Amerika und hauptsächlich nach Paris, bedeuteten für viele eine reale Horizonterweiterung. Arik Brauer zum Beispiel fuhr kaum achtzehnjährig mit dem Fahrrad von Wien nach Paris, um André Breton zu treffen. Von Paris aus radelte er weiter in den Süden bis nach Marokko und Nordafrika und wieder zurück nach Wien. Die Kunstszene von Paris übte auf die jungen Künstler eine geradezu magische Wirkung aus. Viele pilgerten in die französische Metropole, um die großen Meister der zeitgenössischen Kunst persönlich kennen zu lernen. Die Parisreise Arnulf Rainers und Maria Lassnigs 1952, wo beide Künstler den Surrealismus verwarfen und als „Informelle“ nach Wien zurückkehrten, soll nach Wieland Schmied die wichtigste Reise der österreichischen Nachkriegskunstgeschichte gewesen sein. Otto Breicha hat dieses Kapitel in seiner Sammlung und seinen Schriften ausführlich dokumentiert.

Mitbegründung des Art Club in Wien

„Das Programm des Art Clubs war die künstlerische Freiheit. Der Art Club hat im Nachkriegs-Österreich das Recht zur äußersten künstlerischen Freiheit proklamiert und in Anspruch genommen“, so Arnulf Neuwirth. Ehemalige Nazi-Mitläufer waren nicht erwünscht. Durch Gustav Karl Beck kam es 1946 zur Gründung der österreichischen Sektion des internationalen Art-Clubs. Die Zentrale war Rom. Es gab Sektionen in Italien, Belgien, Brasilien, Ägypten, Frankreich, Israel, Südafrika, Holland, der Türkei, Uruguay und Österreich. Ehrenvorsitzender war Pablo Picasso, dessen Name damals in konservativen Kreisen als Synonym für die Furchtbarkeit der modernen Kunst galt. Otto Basil, Maria Bilger, Wander Bertoni, Ernst Fuchs, Paul Otto Haug, Wolfgang Hutter, Heinz Leinfellner, Otto Mauer, Arnulf Neuwirth, Rudolf Pointner, Carl Unger und Susanne Wenger waren unter den Gründungsmitgliedern der Wiener Sektion des Art Club. Albert Paris Güthersloh wurde zum Präsidenten gewählt, Fritz Wotruba zum Stellvertreter. Herbert Boeckl, dem seine Mitgliedschaft bei der NSDAP als Rektor der Kunstakademie von Edgar Jené und Paul Otto Haug „handgreiflich“ vorgeworfen wurde, wollte und konnte nach diesen Auseinandersetzungen und der damaligen Gesetzeslage wegen, keine Funktion im Art Club einnehmen. Da Boeckl jedoch auch zum Kreis um Maria Bilger, Wander Bertoni, Heinz Leinfellner und Susanne Wenger gehörte, war weiterhin ein Naheverhältnis zum Art Club gegeben. Der Kreis um Maria Bilger war damals mit Heinz Leinfellner eine der „Energiequellen“ der Wiener Kunstszene. Viele der jungen Künstler kamen durch sie zum Art Club. Susanne Wenger stand der „Vereinsmeierei“ zwar reserviert gegenüber, war aber anfangs doch recht aktiv beteiligt. Der Art Club in Wien hatte wenig Organisation, er „lebte“ vor allem in den Ateliers der Künstler und in den wieder geöffneten Caféhäusern. Die Diskussionen über die lange vorenthaltenen Strömungen der westlichen modernen Kunst – Surrealismus versus abstrakte Kunst – erhitzten die Gemüter. Die Surrealismusdebatte hatte ein starkes Skandalpotenzial in den Medien. Bald gab es die ersten Abspaltungstendenzen vom Art Club. 1948 haben Edgar Jené, Paul Celan, Arnulf Neuwirth und die steirischen „Radikalen“ Rudolf Pointner und Franz Rogler „die erste Wiener Surrealistenausstellung“ inszeniert. Susanne Wenger, die in der Kriegszeit die inzwischen vieldiskutierten surrealistischen Buntstiftzeichnungen geschaffen hatte, nahm nicht daran teil. Die Diskussionen und die beleidigenden Kommentare über ihre Arbeiten interessierten sie wenig. Im Sommer 1947 hat Susanne Wenger an der Ausstellung des österreichischen Art Clubs in Rom teilgenommen, ebenso wie im Frühjahr 1948 an der ersten Ausstellung des Art Clubs in der Neuen Galerie Wien. In den internationalen Ausstellungen des Art Clubs zwischen 1947-1949 waren Susanne Wengers Ölbilder und Zeichnungen immer präsent und wurden auch von der Kritik meistens positiv wahrgenommen.

Loslösung von Wien

Um Geld zu verdienen zeichnete Susanne Wenger ab 1947 für die Kinderzeitung des kommunistischen Globus-Verlages die populäre Tier-Cartoon-Reihe Stefan und Burgerl, zwei Dackel in steirischer Tracht. Ihren Lebensunterhalt bestritt sie jedoch eigentlich durch die Herstellung von Hampelmännern. In der Globus-Druckerei konnte sie nach den Originalzeichnungen ihren Sternzeichenzyklus als Radierungen drucken lassen. Susanne Wenger stürzte sich ins aufkeimende Wiener „Bohème-Leben“, lebte mit dem jungen Kärntner Maler Hans Fruhmann zusammen und teilte mit ihm auch das Atelier. Später erst, als Susanne Wenger schon längst in Afrika lebte, wurde Hans Fruhmann als Künstler anerkannt. Berühmt wurde allerdings ein weiterer „Untermieter“ dieses Ateliers, nämlich der damals blutjunge Arnulf Rainer. Angeblich führte dieser seine ersten „Übermalungen“ auf zurückgelassenen Bildern von Susanne Wenger aus, so wenigstens erzählte 1984 Hans Fruhmann. Susanne Wenger begann sich innerlich mehr und mehr von der Wiener Künstlerszene zurückzuziehen, forcierte ihre eigene Arbeit und die Entwicklung ihrer eigenen Bildsprache. Drei der Ölbilder, die Susanne Wenger in den Jahren 1946/47 in ihrer so genannten „Grauen Periode" malte, waren: Das Liebespaar, Die Heimkehrer und vor allem die Abendmahl-Variation Die Vögel sind nicht eingeladen. Sie zeigen formal schon jene expressiven Überlängen der Figuren, die bis in ihre heutigen, reifen Arbeiten charakteristisch bleiben. Starke mythologische und archaische Züge treten hervor, die einerseits auf die überstandenen Leiden hinweisen, andererseits aber durch die vorangegangene Lektüre und Auseinandersetzung mit den großen Mythen der Menschheit zukünftige „metaphysische Obsessionen" erahnen lassen. Das Liebespaar hält sich in stummem Schmerz zärtlich umschlungen, das Boot und die Viadukte sind Symbole des Scheidens in diesem düsteren Strandszenario, Liebe wird nur noch als Vorbote des endgültigen Abschieds, des Todes, dargestellt.

Mit dem Erstarken der künstlerischen Moderne in Österreich verschärfte sich zugleich auch der Widerstand verschiedener Kreise gegen diese Tendenzen. Es gab Bilderstürme, Krawalle und Prozesse. Viele waren der modernen Kunst gegenüber noch immer feindlich eingestellt. Ermüdet und enttäuscht, weil die erhoffte Freiheit nur mühsam zu erringen war und die alten opportunistischen Verfechter des „gesunden Volksempfindens“ in den Ministerien, im Parlament, im Wiener Künstlerhaus und in den Akademien das Sagen hatten, kam es Susanne Wenger gerade recht, dass sie bei einem Plakat-Wettbewerb des italienischen Art Club einen dreimonatigen Aufenthalt in Italien gewann und damit, wie sie glaubte, Wien für einige Monate verlassen konnte. Österreich war damals noch in Besatzungszonen aufgeteilt. Selbst Reisen nach Linz, Salzburg oder Graz waren schwierig, da Wien mitten in der sowjetisch besetzten Zone lag.

Wien – Rom – Zürich – Paris – Ibadan

Von den Folgen der Sturzverletzungen beinahe genesen, reiste Susanne Wenger im Frühjahr 1948 nach Rom und Sizilien und später im gleichen Jahr nach Zürich, wo sie in der Galerie „Des Eaux Vives“ des Malers und Kunsthändlers Hansegger, Gründer der Schweizer Gruppe „Abstrakt-Konkret“, mit einigen der berühmtesten Künstler der damaligen Zeit wie Hans Arp, Sophie Taeuber, Piet Mondrian und Paul Klee die Bilder ihrer „Grauen Periode“ ausstellte. Sie selbst war jüngstes Mitglied in dieser Gruppe. Hansegger kaufte ihre Bilder und ebnete ihr den Weg nach Paris. 1949 beschloss Susanne Wenger schließlich, nach Paris zu gehen. Ihre Bilder, die ihr Hansegger zum Abschied wiedergab, im Gepäck. Der „rasiermesserscharfe“ Intellekt der Pariser Künstlerschaft beeindruckte sie so weit, dass ihre Malerei immer abstrakter wurde. Menschlich fühlte sie sich aber von den Clochards mehr angezogen und saß nächtelang mit ihnen an der Seine. Nach langen Jahren der Bedrücktheit und des Leidens malte sie in Paris entspannt, sorgenfrei und glücklich.

Die 35-jährige Künstlerin, auf dem Weg zum Erfolg, traf in Paris eine folgenreiche Entscheidung, die ihr Leben in völlig neue Bahnen lenken sollte. Sie begegnete dem Sprachforscher Ulli Beier, der wegen eines Projektes mit behinderten Kindern in Paris weilte, heiratete ihn und ging mit ihm nach Afrika. Über das Atlasgebirge reiste das Paar nach Nigeria. Die Reise dauerte einige Wochen, eine Langsamkeit die, so Susanne Wenger, notwendig war, die „inneren“ Balancen zu finden, um den Übergang von der „ersten Realität“ zu den virulenten „voraus erinnerten“ Bildern in Afrika zu bewältigen. Ein Platz inmitten des Stammesgebietes der Yoruba schien „schicksalhaft“ auf sie gewartet zu haben, ein Platz, der ihrer Selbstfindung und Selbstverwirklichung große Dynamik und Krisen verleihen sollte.

Susanne Wenger: Meine Ankunft in Nigeria

Von der ganzen kolonialen Situation in Nigeria hatten wir keine Ahnung, uns wurde nur ein Zettel mit dem überreicht, was wir mitnehmen sollten. Ulli hatte das alles nicht und meinte: „Irgendwie werden wir uns da schon durchschwindeln.“

Der Vizekanzler der Universität gab uns ein Guesthouse in seinem Compound, weil er gehört hatte, dass ich Künstlerin sei, und meinte, ich würde ‚solitude’ brauchen. Die koloniale Europäerclique war untereinander hilfsbereit, und davon profitierte selbst ich. Die Engländer haben sich in den Kolonien vollkommen abgesondert, dadurch schadeten sie anscheinend kulturell weniger als die Franzosen. Die Pogrome gegen die traditionelle Religion, die 1917 durchgeführt wurden, zeugen allerdings von der ungeheuren psychologischen Taktik und Brutalität, mit der das Empire zusammengehalten wurde. Als dann die Unabhängigkeit kam, konnte man feststellen, dass die Kolonialherren den Einheimischen aller Kolonien das nötige Selbstvertrauen, das heißt die Fähigkeit zur Selbstverwaltung, sorgfältig abgewöhnt hatten. Aber in Missionsschulen schlecht oder nicht ausgebildet, waren die Leute, die die ersten Regierungen bildeten, noch bessere Politiker und bessere Menschen als alle späteren.

Ulli Beier war von Phonetik auf das Extra Mural Education Department umgestiegen und fuhr, begeisterter Lehrer ohne Dünkel, der er war, auf einem Lastwagen auf denkbar schlechten Straßen in viele Yoruba-Städte und half in allen möglichen Bildungsnotwendigkeiten nach. Wir beide erhofften uns Nigerias politische Unabhängigkeit. Als sie dann 1960 kam, saßen in vielen Ämtern Ullis frühere Schüler, die ihrerseits ihm, als Gegenleistung, während der zweiten Hälfte der Unterrichtsstunde Fragen über traditionelles Leben und Denken beantwortet hatten. Heutzutage könnten sie es nicht mehr. Waren sie doch erst die erste Generation, die von der Tradition weggelockt worden war. Und er gab ihnen durch sein begeistertes Interesse Stolz und Einsicht in die ethischen Schönheiten ihrer Welt zurück.

Wir wollten dann von Ibadan und dem künstlichen Uni-Compound weg und sind in Ede gelandet, wo ich nach vier Tagen bereits Teil der Kultur war. Diese alten Leute, die mich vor allem faszinierten, haben schon voraus gewusst, was ich mal machen werde. Die Liebe, die zwischen diesen meinen ersten rituellen Müttern und Vätern und mir sofort da war, ist ein Phänomen von tiefster Bedeutung. Sie ‚erinnerten voraus’, was ich noch gar nicht wusste und in vier Jahren Ede, vier Jahren Ilobu und dann Oshogbo schaffen würde.

Die Yoruba wissen, dass das Göttliche sich auf verschiedenste Weise manifestieren kann, dass Bäume, Tiere, Flüsse, Felsen und Menschen einem Orisha (oft unzulänglich mit ‚Götter’ übersetzt) als Medium dienen können. Sie wissen, dass die Orisha mit ihren verschiedenartigen Temperamenten alle Teilaspekte einer einzigen göttlichen Kraft sind und dass die Menschen nur dann ein sinnvolles Leben führen können, wenn sie im Einklang mit dem ihrem eigenen Temperament gemäßen Orisha leben. Kein heiliges Buch reguliert die Beziehung zwischen Gott und Mensch – diese muss täglich neu erarbeitet werden. Durch das Kolanuss-Orakel, das jeder Mensch jeden Tag an seinem eigenen Altar ausführt, tastet er sich an den Gott heran, setzt sich mit ihm auseinander und räumt kleine Unstimmigkeiten durch Opfergaben aus dem Weg. Wie in einer Ehe darf keiner der beiden Partner die Liebe des anderen als Selbstverständlichkeit voraussetzen. Die ununterbrochene Beschäftigung mit dem Orisha, das ‚fast pausenlose Ritual’ erfordern viel Kraft und Integrität, gleichzeitig bereichern sie das Leben des Menschen in dem Maße, in dem er an dem Verhältnis zu seinem Gott arbeitet.

Äußerst schwierig und gleichzeitig sehr ekstatisch wird das Leben für den, der auserkoren ist, den Gott ‚zu tragen’ und zu verkörpern. Die Initiation eines Priesters stellt eine Belastungsprobe für den menschlichen Geist dar, an der ein Unvorbereiteter zerbrechen kann. Einer solchen Belastungsprobe wurde ich ausgesetzt, als ich den Obatala-Priester Ajagemo traf. Schließlich fand die Begegnung zwischen mir und dem Ajagemo zu einer Zeit statt, da die Yoruba-Religion von allen Seiten bedrängt und bedroht wurde. Der Ajagemo ahnte wohl, dass ihm kein Priester gleichen Formats nachfolgen würde. Eben dieses Wissen um den drohenden Untergang einer großartigen Kultur gab diesem Menschen tragische Größe, Weisheit und fast übermenschliche Intuition. Beim alljährlichen Obatala-Fest musste im Königspalast ein altes ‚Passionsspiel’ aufgeführt werden, in dem ein Krieg durch Tanz dargestellt wird, der mit der Gefangennahme des Ajagemo endet. Er wird dann vor den König geschleppt, der ihn – anders als Pontius Pilatus in jener anderen Passion – nicht zum Tode verurteilt, sondern freikauft.

Ich habe dieses Fest jahrelang immer wieder miterlebt. Bei jedem Fest wurde der Ajagemo, der seine ‚Rolle’ ja nicht gespielt, sondern gelebt hat, tragischer und vergeistigter. Uralte Mythen wurden hier lebendig, die geistige Energie des Yoruba wurde durch dieses Ritual wie ein Akkumulator wieder aufgeladen, durch diesen unglaublichen Menschen, der in diesen Augenblicken wirklich zum Gott wurde.Bei diesen Festen wird der Priester normalerweise durch die kollektive Konzentration und Energie der Gemeinde getragen. Der Ajagemo musste erleben, dass diese Gemeinde jedes Jahr kleiner wurde, dass die großartigen alten Leute langsam wegstarben, dass eine junge Generation heranwuchs, die mit ihrer ‚Schulweisheit’ immer oberflächlicher und zynischer wurde. Jedes Jahr musste der Ajagemo also mehr eigene Kraft finden und investieren, um das Fest überhaupt noch durchführen zu können.“

Krankheit, Neuland und Grenzüberschreitungen

Susanne Wenger stand am Anfang dieser Entwicklungen, neugierig und erschüttert. Initiationen, Rituale – die ganze Wucht des Unbekannten – Neuland in Eros, Kosmos und Logos und konsequente künstlerische Arbeit rangen in ihr um Superiorität und Balance. 1950 bezog sie mit Ulli Beier ein kleines Gästehaus auf dem Universitätsgelände in Ibadan, wo die erste Universität Westafrikas in ehemaligen Militärbaracken untergebracht war. Sie berichtete in einem Interview über die erste Zeit in Nigeria: „Es war weit zum Speisesaal der Universität, die hauptsächlich aus Wellblech-Militärbaracken bestand, und ich musste im Abendkleid, Ulli Beier im weißen Dinner-Jackett über einen Kilometer durch den ‚Busch’ laufen, um am kolonialen, englischen Abendessen teilzunehmen. Die neuen nigerianischen Studenten mussten in den glühend heißen Baracken in Anzug und Krawatten studieren. Verbrüderungen waren nicht vorgesehen.“

So beeilten sich Susanne Wenger und Ulli Beier, das Land und die Kulturen Nigerias weiträumig zu erkunden. Anfang 1951, auf einer der Reisen weiter ins Landesinnere nach Jebba am Niger, außerhalb des Yoruba-Stammesgebietes, wo die Regenwaldzone der steppenartigen Sahel-Landschaft weicht, erkrankte Susanne Wenger an einer schweren Lungentuberkulose, die sie für 14 Monate an das Krankenbett fesselte. Nur eilig aus Europa herbeigeschaffte Medikamente retteten ihr Leben. Während der Krankheit versuchte sie, sich durch das Lesen anthropologischer Bücher ein umfassendes Bild der Yoruba-Kultur zu machen, und sie malte auf kleinen Sperrholzbrettchen Ölbilder, auf denen Menschen, Tiere und Götter und die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft eine wichtige Rolle spielten. „Die Mythen sämtlicher Völker und Zeiten“, berichtet Ulli Beier, „vermischten sich in diesen ‚Holztafelbildchen‘ zu einem wilden Epos von Schöpfung, Tod, Opfer und Wiedergeburt.“ Susanne Wenger spricht in Bezug auf die schwere Zeit in der „eisernen Lunge“ von ihrer „Initiationskrankheit“

Nach einer Europareise verließ sie 1952 den „Compound“ der Universität Ibadan, mietete ein Haus in der Kleinstadt Ede, mitten im Regenwald, die Stadt des Ajagemo, damals ein Ort, wo die traditionellen unverfälschten Yoruba-Kulte noch existierten. Dort erholte sie sich von der schweren Krankheit, begab sich aber bald in den Bannkreis des Ajagemo. Mit Hilfe eines jugendlichen „Hausboys“ namens Bakari nahm sie Kontakt mit den Leuten in Ede auf. Bakari Gbadamosi, der „Hausboy“ sollte sich noch zum hoch geschätzten Dichter und Bearbeiter der bis dahin nicht schriftlich niedergelegten „Oriki“ – der tabubeladenen Weisheitssprüche und Ritual-Balladen der Oratur (der mündlichen Überlieferung) der Yoruba – entwickeln.

In ihrem Buch Susanne Wenger – Ein Leben mit den Göttern schreibt die Künstlerin: „Angezogen durch den tiefen Ton der Igbin-Trommeln im Morgengrauen, kam es in Ede zu der Begegnung mit Ajagemo, dem mächtigen Oberpriester und Repräsentanten des Lichtgottes Obatala, ihrem spirituellen Lehrmeister. Obatala ist der Gott der transzendenten Zeugung, die der physischen prägenetisch vorausgeht. Obatala ist der Protokünstler, der mit feinstofflichen Mitteln die Materie bestimmt. Als Tier ist er der weiße Elefantenbulle oder die Pythonschlange." Diese beiden Gestalten spielen als Auslöser der in spontan erregten Rhythmen entstehenden Arbeiten Susanne Wengers bis heute eine tragende Rolle – als Symbole der metaphysischen und metapsychologischen Lichtphänomene. „Vergleichbar dem Buddha Amithaba ist er die Personifikation des transzendenten Lichtes. […] Weiß ist die Summe aller Farben im Licht. „Durch die Teilnahme an den Ritualen, damals war ich der Yoruba-Sprache noch nicht mächtig, drang ich, gleichsam durch die Haut begreifend, plötzlich – schockartig – tief in die Geheimnisse der Orisha-Religion und wurde letztlich eingeweiht.“

Susanne Wenger selbst spricht nur in Andeutungen über diese sie bis an die Grenzen ihrer geistigen und körperlichen Kräfte belastenden Begebenheiten: „[…] aber solche Dinge darf und kann und will man nicht zerreden, die sind einfach lebensmäßig da. […] Das ist ein Tabu, das in sich ruht. […] Das sind Grenzgebiete zwischen dem physischen und dem metaphysischen oder dem intellektuellen Bewusstsein und dem meta-intellektuellen Bewusstsein. Und diese Überschreitungen, die ein wesentlicher Inhalt der Yoruba-Religion sind, stehen schon von Natur aus unter Tabu. Im Rahmen der Yoruba-Kultur und ‑Religion ist das Tabu eine ungeheuer starke Kraft, gegen die man nicht verstößt, solange man einbezogen ist. Diese primären Wahrheiten sind existentiell wichtiger als alles, was man über sie sagen könnte, da sie sich in den Erfahrungsreservoirs der Sprache – räumlich früher als das Wort – abspielen.“

„Durch die Trance werden die Grenzen der menschlichen Existenz für einen kurzen Moment überschritten. Der Mensch verschafft sich durch diese kühne Grenzüberschreitung die Gewissheit, dass er Teil des schöpferischen Prozesses ist, das er ein Teil von Gott ist. Und darauf beruht sein Stolz, dass er imstande ist, mehr als ein Mensch zu sein, und darin sieht er seine Größe, dass er den Mut hat, die natürlichen Grenzen seiner Natur zu durchbrechen. Die Trance ist wie eine Invasion von menschlichen Wesen in den Bereich, der normalerweise den Göttern gehört. Von diesen kurzen Streifzügen kehrten sie mit göttlicher Beute zurück.“ Nachdem er das Ifa Kauri Orakel befragt hatte, prophezeite der Shonponna- und Obatala- Priester Ajagemo, dass Susanne Wenger später die wichtigen heiligen Lehmschreine wiederaufbauen sollte, die damals schon vom Untergang bedroht waren. „Der Ajagemo hat“, berichtet Susanne Wenger, „an meine Mission geglaubt, er wusste, dass durch mich Orisha in einer ganz veränderten Form eine Überlebenschance hatte.“ 1956 verließ Susanne Wenger Ede, und den „großen, vergeistigten Lehrmeister Ajagemo“, dessen Kräften und Initiationen sie sich „bis tief, tief ins Innerste" ausgesetzt hatte. Sie war psychisch und physisch schwer beeinträchtigt. In einem Haus in den Bergen, in welches Ulli Beier sie gebracht hatte, suchte sie, fast wie in der Grazer Zeit, die Einsamkeit der Felsen und rang nach Distanzierung von den aufwühlenden Ereignissen in Ede. Nach einigen Wochen war sie soweit regeneriert, dass sie ein Haus im Yoruba-Dorf Ilobu beziehen konnte. In Ilobu kannte sie schon alle Priester, sie nahm nur mehr selten an den Ritualen Ajagemos in Ede teil. Nach den Jahren der Isolation und der Konzentration auf Ajagemo integrierte sich Susanne Wenger stärker in das soziale Leben der Yoruba und kam dabei mit weiteren wichtigen Repräsentanten der Yoruba-Kulte in Verbindung.

Eine Tante des Stadtkönigs Timi von Ede initiierte sie in die Geheimgesellschaft Ogboni, den Kult der allmächtigen Mutter Erde. Als „Ordnungshüter“ in den Yoruba-Städten und -Kulten hatten die Ogboni auch einen politischen Flügel, der den Kampf um die Befreiung von der Kolonialmacht Großbritannien bis zur Unabhängigkeit 1963 mitorganisierte. Auch dabei war Susanne Wenger durch ihren Einsatz für die traditionelle Yoruba-Religion involviert. Während des Biafra-Krieges kam es im Yoruba-Territorium zum Bürgerkrieg. Susanne Wenger musste aus Oshogbo fliehen, konnte aber bald unter dem Schutz des Ogboni-Bundes zurückkehren und ihrerseits Verfolgte in ihrem Haus aufnehmen, das inzwischen durch den Spruch der Oberpriester der Kulte von Oshogbo für „exterritorial“ erklärt worden war.

1954 stellte Susanne Wenger dann in Paris (Galerie Creuze) wild dramatische, expressive Ölbilder aus, danach in London, Frankfurt, Zürich und Breda. Es waren ihre letzten auf Leinwand (Spannrahmen) gemalten Bilder, aber die ersten Interpretationen der Rituale, Opfer und Mythen, die sie aus Begeisterung, aber auch um die ungeheure psychische Belastung auszubalancieren, gemalt hatte.

„In den folgenden Jahren konnte ich“, so Susanne Wenger, „mein geistiges Gleichgewicht nur dadurch erhalten, dass ich die transzendenten Erlebnisse, das ‚metaphysische Abenteuer’, immer sofort in schöpferische Tätigkeit umsetzte.“ Die Ölbilder, die sie ab 1955 malte, sind von einer hohen Intensität. Sie stellen energiegeladene Rituale dar und sind mit einer beinahe wilden Spachteltechnik in düster leuchtenden Farben ausgeführt. In diesen Bildern lassen sich die seelischen Spannungen jener Jahre deutlich ablesen.

Adiré-Batik und Nachklänge von Paris im Yoruba-Dorf Ilobu

In Ilobu erlernte Susanne Wenger die alte, afrikanische Adiré-Technik, eine Kasava-Stärke Batik, bei der zum Einfärben der Textilien ausschließlich Indigo, ein lokal gewonnener dunkelblauer Pflanzenfarbstoff, verwendet wird. Durch den Gebrauch der Adiré-Methode, einer langwierigen Technik, die aber kommunikativ im Kreise der Menschen, mit denen sie jetzt lebte, ausgeführt werden konnte, versuchte Susanne Wenger der Abgeschlossenheit der Ateliersituation zu entkommen. In Oshogbo, ab 1960, schätze sie allerdings wieder für viele Stunden des Tages den Rückzug in ihre privaten Räume und auch an einsame Stellen am Oshun-Fluss, um konzentriert arbeiten zu können. In den Adiré-Arbeiten befasste sie sich erstmals künstlerisch mit der Mythologie der Yoruba. Formal verarbeitete sie gewisse Elemente der Yoruba-„Patterns“, blieb aber im Gesamten ihrer expressionistisch-kubistischen, modernen europäischen Formensprache treu. Die großformatigen Ergebnisse dieser Periode wurden ebenfalls in Paris und London ausgestellt. Als Beispiel ist hier die in ihren wichtigsten Ausstellungen gezeigte Batik Yemoja aus dem Jahre 1958 zu erwähnen. Diese Arbeit wurde auch in der von Dokumenta-Macher Okwui Envezor 2001 zusammengestellten Ausstellung The Short Century – Independence and Liberation Movements in Africa 1945–1994 in München, Berlin, Chicago und New York gezeigt.

Yemoja, die Mutter des „Donnergottes Shango“, wird hier in einer inzestuösen Situation dargestellt. Verheiratet mit ihrem eigenen Bruder, verfolgt sie ihr Sohn Orunga in sexueller Begierde. Die erschrockene Göttin verwandelt sich in einen Fluss. Gerade in dieser Arbeit fällt die Bemühung auf, afrikanische und europäische Formensprache einzusetzen, was später in der informelleren, stark rhythmisierten Bildsprache der Wachsbatiken Susanne Wengers nicht mehr hervortritt.

Es ist festzustellen und – oberflächlich betrachtet – erstaunlich, dass in ihrem gesamten künstlerischen Schaffen, mit Ausnahme einer relativ kurzen Zeit zwischen 1955 und 1965 bei den so genannten Adiré-Batiken, formal und ikonographisch keinerlei „Afrikanismen“ vorkommen. Entscheidend für ihre frühen Textilarbeiten waren jedoch die formale Kraft des künstlerischen Aufbruches nach dem Zweiten Weltkrieg und die Einflüsse der Pariser Szene.

The Sacred Oshun Groves – die Heiligen Haine von Oshogbo

1958 traten hohe religiöse Repräsentanten aus Oshogbo an sie heran, da der Schrein des Shonponna Kultkreises „Idi Baba“ dem Verfall preisgegeben schien, und sie entschloss sich, auf ihre Bitten hin mit einigen Handwerkern den Wiederaufbau der Schreine zu beginnen. Sie sprach damals schon etwas Yoruba. Ein Haus im „brasilianischen“ Stil in Oshogbo, das letzte und schönste Werk eines bekannten Yoruba-Baumeisters, war ihre neue Heimstätte geworden und dort lebt und arbeitet sie bis heute. In Oshogbo, einer Stadt mit 300.000 Einwohnern im Zentrum der Yoruba-Region – heute die Hauptstadt des Oshun State – entstand in mehr als 40-jähriger Arbeit das Hauptwerk Susanne Wengers, in einem der letzten Reservate uralten Regenwaldes an den Ufern des Oshun-Flusses in den Sacred Groves of Oshogbo, eine Symbiose aus Architektur und Skulptur, aus einem großen alten Yoruba-Heiligtum und tropischen Naturdenkmälern“. Der Oshun durchfließt fast das ganze Yoruba-Gebiet, in Oshogbo jedoch befindet sich das zentrale Heiligtum der Fruchtbarkeits- und Flussgöttin Oshun. Der Urwaldfluss entfaltet in den Sacred Groves „paradiesartige“ Schönheit, Dramatik und Vielschichtigkeit. Seine Kräfte haben Susanne Wenger unwiderruflich in ihren Bann zogen, ihr die Ruhe nach den psychischen Zerreißproben ihrer Initiationsjahre wiedergegeben und den Nährboden aller geistigen, metaphysischen und künstlerischen Leistungen gebildet. Die Begegnung und Freundschaft mit einem der letzten wichtigen Oshun-Priester, Layi Olosun, lösten insofern noch einmal starke Veränderungen in Susanne Wengers Leben aus, als er ihr fast alle seine Kinder anvertraute. Susanne Wenger adoptierte auch Shangodare, jetzt einer der höchstinitiierten Priester der Yoruba-Kulte bereits im Alter von fünf Jahren.

Zwischen 1955 und 1970 „illustrierte“ und gestaltete Susanne Wenger immer wieder Bücher von Yoruba-Autoren, verfasste Kinderbücher, yoruba- und englischsprachig, und gestaltete das in der nigerianischen Freiheitsbewegung legendäre Literaturmagazin Black Orpheus von Ulli Beier mit. Zu ihren engsten Freunden gehörte auch Duro Ladipo, der weltbekannte Yoruba-Schauspieler und Theatermacher, der mit seinem berühmten Stück Oba Koso selbst bei den Berliner Festspielen 1964 auftrat. Duro Ladipo war sehr wichtig für die neue Selbstständigkeit und die Befreiung der Yoruba aus der kolonialistischen Unterdrückung. Nach dessen frühen Tod 1978 gestaltete Susanne Wenger das Duro Ladipo Mausoleum im Zentrum Oshogbos.

Oshun-Priester, Termiten, Künstler, Handwerker

Zwei Jahre nach dem Beginn der Restaurierungsarbeiten an den verfallenen Oshun-Sanktuarien, etwa um 1960, begann Susanne Wenger nach eigenen Konzepten Skulpturen und Schreine zu bauen. Erste kleine Figuren aus Zement entstanden.

„Zu dieser Zeit sind Termiten in den uralten Oshun-Schrein gekommen und haben ihn in kürzester Zeit fast zerstört“, erzählt Susanne Wenger, „die Oshun-Priesterin (Iya Oshun) aus Oshogbo, die jetzt schon lange tot ist, hat nach mir geschickt. Ich soll helfen.“ Einige Leute begannen selbstständig den Fluss-Schrein Ojubo Oshogbo zu reparieren. Langsam, durch das Vorbild Susanne Wengers angeregt, entwickelten und entdeckten Handwerker, die sich an der Restaurierung des Fluss-Schreins beteiligten immer mehr eigenes schöpferisches Potenzial. Holzschnitzer, Bildhauer, Zimmerleute, Schmiede und Maurer fanden sich zusammen und brachten ihre Fähigkeiten in das große Werk ein. Adebisi Akanji, der die Technik der Zementskulptur erlernt hatte und an Susanne Wenger weitergab, war als kongenialer Partner beim Bau der großen Skulpturen und Architekturen von großer Wichtigkeit. Die Bildhauer Buraimoh Gbadamoshi und Kasali Akangbe entwickelten hohes künstlerisches Talent, sie fertigten riesige Holzplastiken für die verschiedenen Kultplätze und Susanne Wenger integrierte diese direkt in ihre Architektur. Von den beiden stammen die meisten Holzarbeiten im Heiligen Hain.

Widerstand, Geheimbünde und Monumentalskulpturen

Susanne Wenger wurde beauftragt, eine Versammlungshalle für den Ògbóni-Bund in den Heiligen Hainen von Oshogbo zu bauen. Sie entwickelte die Vorstellung, eine dreischiffige, außen und innen reich mit Skulpturen gestaltete Ritual-Halle am Iledi Ontotoo zu errichten. Iledi Ògbóni wurde eine der architektonisch und skulptural wichtigsten Arbeiten Susanne Wengers. Das komplexe Wellblechdach – drei sich gegen den Himmel erhebende Vogelgestalten mit ausgebreiteten Schwingen – charakterisiert die kühne Konstruktion. Figuren an den äußeren Wänden veranschaulichen eine ähnlich komplexe Interaktion der „sacred forces“ wie die großen Wachsbatiken. Die Arbeit in den Hainen, so Susanne Wenger, war stets auch Widerstand gegen den Imperialismus der Moslems und vor allem gegen die christlichen Missionare, die seit dem Eintreffen der ersten Europäer die geistigen Wegbereiter des Kolonialismus waren und die afrikanischen Religionen als primitiv, animistisch und abergläubisch diffamierten.

Die große Macht der Missionsreligionen in allen alltäglichen Lebensbereichen bekamen Susanne Wenger und die Vertreter der traditionellen Religion auch in Oshogbo oft zu spüren. Sichtbar wurden diese Probleme bei der weit ausgedehnten Anlage des Alajeré / Sòpònnó-Schreinkomplexes, der in einer langen Bauzeit zwischen 1964 und 1980 in seiner heutigen Form entstand. Das Fronthaus, der Alajere-Hauptschrein mit dem „Turm des weißen Elefanten“, wurde von Fanatikern zerstört, die die traditionelle Yoruba-Religion verachten, aber auch Susanne Wengers Skulpturen als erotisch-pervers brandmarkten. Oshogbo ist ja sowohl Sitz eines katholischen Bischofs als auch von radikalen islamischen Gruppierungen.

Die zweite Ausführung mit Lotus-Meditationsraum des Alajeré / Sòpònnó errichtete Susanne Wenger mit Hilfe des kongenialen Adebisi Akanji um 1978. Der Alajeré / Sòpònnó-Schreinkomplex besteht aus mehreren Elementen, höhlenartigen Skulpturräumen mit den Schreinen für Alajeré und Sòpònnó und dem eindrucksvoll durchgestalteten Initiationshaus Susanne Wengers. Im Umraum, im unberührten Wald, finden sich die frühesten, kleinen Betonskulpturen Susanne Wengers (um 1962-64) und der Weg der „tanzenden Jünglinge“, eine Gruppe von bis zu fünf Meter hohen, kühnen Eisenzement-Figuren, Ausdruck der nackten, tanzenden Jünglingsformen der radikalen Orisha-Gottheiten Obàtálá und Alajeré.

Auf dem heiligen Töpferfeld Ebu Iyà Mòpoó errichtete und formte Susanne Wenger die kühnsten und größten Eisenzement-Konstruktionen der Sacred Groves. Informell im Einklang mit den Naturformen, fließenden Formen, die teilweise in die Erde zurück und ebenso in die Wolken hineinzuwachsen scheinen. Die trotz ihrer Massigkeit fast schwebende Figur der Iyà Mòpoó ist 65 Meter lang und fast 14 Meter hoch. Der sich in den Himmel reckende Èlà – adoleszenter Repräsentant des geheimsten Prinzips des Ifa-Orakel – verbindet das Wissen der Menschen (Erde) mit dem „Götterwissen“ (Himmel). Er entstand nach 1970 und ist ca. 8 Meter hoch.

Die komplexe Figurengruppe Alajeré, die jugendliche Metamorphose des „wildesten“ Orisha Sòpònnó“, wurde von Susanne Wenger um 1980 begonnen. Trotz der notwendigen, schweren und komplizierten Eisenkonstruktion scheinen die verflochtenen Jünglingsgestalten in einem Stadium der Schwerelosigkeit. Sie stellen die Durchdringung des metaphysischen Raumes der adoleszenten Krafteruptionen Alajerés dar.

Ebu Iya Mopoo ist der Schauplatz für drei der wichtigsten Skulpturen in Susanne Wengers Schaffen, die dort ein energetisches Dreieck bilden. Das Töpferfeld bildet ein Zentrum, von dem aus die Bezüge der Bauten und Skulpturen zueinander in dem – durch die starken Mäander des Oshun-Flusses und die dichten Wälder – recht schwer überschaubaren Gelände am besten sichtbar werden. Die kilometerlangen Begrenzungsmauern um den Heiligen Hain sind fast wie eine einzige Skulptur nach Entwürfen von Susanne Wenger gebaut, unterbrochen von „Schildkrötentoren“, großen skulpturalen Eisenzementarbeiten, die nur teilweise erhalten sind. Andere Abschnitte sind von Künstlern der „New Sacred Art“-Gruppe.

Die Altäre der Wildnis

„Wir schaffen in den Heiligen Hainen von Oshogbo Schreine und monumentale Skulpturen, die ebenfalls, da sie ,Götter’ beherbergen, Schreine sind, sie sind wie die sakrale Kunst, ERE, und Yoruba-Priester, physikalische Körpergefäße der ,Götter‘. Sie sind Refugium der heutzutage oft durch den ,Fortschritt‘, der sie aus der einst natürlichen Einbezogenheit drängt, heimatlosen Orisha.

„Orisha“ sind, nach der Auslegung von Susanne Wenger, „exzessiv individualisierte sakral zielgerichtete Potenziale von elementar spirituell befruchtenden Kräften, ,Götter‘, die wir aus innerer Schau der Sinne kennen und denen wir begegnen (der englische Poet William Blake singt: ,one must know god with the senses‘), aus dem Gebot des Logos (nicht der Logik): dass alles, was lebt, in eine unentrinnbare Dimension von Zeit eingeschrieben ist. Die individuelle Lebensdynamik bemisst sich nach der eigenen historischen und mythischen Evolution. Die Götter leben. Auch sie sind den Dimensionen der Zeit unterworfen, dem Formgefühl der Ära des Erkennenden entsprechend. Die spirituellen Räume des inspirierten Bewusstseins sind geprägt durch Modernität – heilige und profane. Da das Sein der Götter Elementar-Wahrheit-Form-Individuation und als solche intensives Leben manifestiert, repräsentieren sie die Wirklichkeit an sich. Jedes wirkliche – echte – Kunstwerk ist eine Pilgerfahrt zu einem Altar in der Wildnis der multidimensionalen Urgründe in den Tiefen der Psyche, wobei der Künstler und sein Werk Hand in Hand gehen – beide brauchen diese gegenseitige Führung. Das Werk erschafft sich selbst, wenn der Nährboden, die innere Wahrnehmungsfähigkeit seines Autors, fruchtbar ist. Kunst ist Ritual.“

„Schöpferisches Denken und Kunst sind nicht messbar, sind sie doch Zeugnisse der Wahrheit und diese Wahrheit, die eine Wahrheit, hat viele Gesichter. Alle Religionen sind letztendlich doch die ‚Religion der Menschheit‘. Über den Toren einiger Tempel in Tibet steht der Spruch: 1000 Mönche = 1000 Religionen.

In unseren Heiligen Hainen gibt es eine eminent heilige Spezies von Waldbäumen. Sie heißen Agbaayin und repräsentieren Ori, das heißt Logos, den sakralen Geist der Schriften – des Wortes. Ihre Blätter sind außerordentlich klein. Wenn diese priesterlichen Bäume einmal jährlich ihr Blätterkleid abwerfen, um einem neuen Platz zu machen, schweben die winzigen Blätter wie Wolken, der leichtesten Brise folgend, zum Waldboden, empfindsam, sensitiv wie ‚Ori’. In Tibet sind Wolken eine Repräsentation Gottes. Ein Yoruba-Sprichwort sagt: ,Kleine Kinder können die Blätter des Agbaayinbaumes nicht zählen, ebenso können auch die weisen alten Leute die Blätter des Agbaayinbaumes nicht zählen. Wer kann schon die Gesichter der Wahrheit zählen? Meine Projekte sind vielleicht solche winzigen Blätter am Baum des Lebens – dem Logos geweiht –, der das sakrale Zentrum des Universums und die Quelle alles Lebens ist. Auf der ganzen Erde und an den fernsten Horizonten des menschlichen Genius gibt es diese Altäre der Wildnis, der heiligen Ursprünge, Altäre des perfekten Klanges – die großen Komponisten – bekannt oder anonym. Die Urkraft ihrer Schöpfungen klingt, in Emanation spiritueller Fruchtbarkeit, durch die Ewigkeit. Sie drängen sich uns nicht auf, sie geben sich uns als großzügiges Geschenk. Und da gibt es Leute, Männer und Frauen, von unübertrefflicher spiritueller und physischer Schönheit. Sie sind alt. Sie lehren uns nicht, sie wollen uns nicht verändern. Sie wollen ihren herrlichen Reichtum nicht nach unserer Form maßschneidern. Sie werden ihr phänomenales Wissen mit in ihre Gräber nehmen, in ein Tiefen-Reservoir, von wo aus sie wieder den Genius unseres Bewusstseins mit diesem Wissen erfüllen. Der Logos ist wie Phönix, er steigt aus seiner eigenen Asche hervor.“

Alle Batiken sind eigentlich eine Batik – ein Lebensbild

Während der Arbeit in den Sacred Groves wandte sich Susanne Wenger in ihrem Atelier in der Ibokun Road der farbigen Wachsbatik zu. In diesem multikoloristischen Medium entstanden dann ihre monumentalen Textilarbeiten. Die klare, transzendentale Bildsprache und die Gestaltungskraft dieser Werke sind im universellen Sinne religiös, spirituell motiviert, jedoch spontan und frei, im Sinne eines europäischen Kunstverständnisses. Die Wachsbatik Susanne Wengers ist technisch gesehen eine Mischung aus Textilmalerei, Batik und Indigofärberei. Etwa ab 1980 entwickelte sie ihre Technik des „spontanen Flusses“.

Beschäftigt sie sich in den „textile cloth paintings“ vom Narrativen her ausschließlich mit Themen der Yoruba-Mythologie, so interessiert sich Susanne Wenger in diesen Arbeiten für den Begriff der „Einbezogenheit“, den sie immer präziser auf die individuelle Selbsterfahrung und Selbsterschaffung zurückführt. Das transdimensionale Ineinanderfließen verschiedener Zeit- und Bewusstseinsebenen, vermittelt, so die Künstlerin, das Wissen, dass „alles mit allem“ zusammenhängt und sich das Selbst durch die expansive Aussetzung formt: „They present a sort of metaphysical snapshot […] Da feinstoffliche Materie rhythmisch wogende und schwebende Kraft ist, ist die Kraft der Erfahrung eines Individuums sicherlich Realität […] Bei den Batiken – alle Batiken sind eigentlich eine Batik – ein Lebensbild, das ich in mir herumtrag’ – ich richte den Fokus dann auf Einzelheiten oder auf das Ganze – es ist alles dasselbe. Es ist überhaupt alles Rhythmus! – auch in der Physik ist alles Rhythmus!"

Bilder der Vorauserinnerung

Nach einer längeren Pause begann sie Mitte der 1960er Jahre wieder Ölbilder zu malen. Die Themen ihrer auf Sperrholzbrettern von Teekisten gemalten und pastos gespachtelten Bilder sind vielfältig, lassen aber mehr als ihr anderes Oeuvre die Tradition der europäischen Moderne erkennen. Susanne Wenger verarbeitet Themen aus der Menschheitsgeschichte, der Bibel, der Weltliteratur und Themen aus dem Yoruba-Kulturkreis. Sie versucht in einem stetigen Selbstklärungsprozess noch tiefer in die Dimensionen der mythischen Erzählungen vom transzendenten Menschsein vorzudringen, „beyond time“ – wie sie diese Ebene der Bewusstheit und des Fließens anspricht. Nach den großen Ausstellungen in Europa ab Mitte der 1980er Jahre hat sich Susanne Wenger noch mehr der Malerei zugewandt und dabei Arbeiten geschaffen, die ihre Philosophie in hochkonzentrierter Weise auf einem im Vergleich zur Batik und den Monumentalskulpturen sehr kleinen Bildraum veranschaulichen. Der thematische Bogen spannt sich vom postnatalen Schauen des Kindes zu einem metaphysischen Blick in das „Bardo“, jenem Zustand zwischen Leben und Sterben, der Gleichzeitigkeit von Leben und Tod als Vorraum der Wiedergeburt. Susanne Wenger: "Für mich sind die Ölbilder eine durch die Sinne auferlegte Einlagerung von Erinnerungen, namentlich die der vorsprachlichen Kindheit "beyond time", Erkenntnis, was in Zukunft Gemälde sein wird, unter der mächtigen Leitung eines Guru gesehen, der ein Baum war. Durch die Doppelsinnigkeit der Zeit und die spirituelle Verbindung mit der Natur, vibriert diese Realität gleichsam durch die Haut, atmet durch die Textur vielschichtige Buntheit farbiger Lichtmuster, erfahren namentlich durch die Ästestruktur des Lindenbaumes. Ist es möglich, dass das auf derselben bewegten Wellenlänge abläuft, wie die einige Dekaden später entstandenen Gemälde, selektiv deduziert von der Zusammenfassung aller Farben des Lichtes? Sind die Gemälde dramatisch um Balance ringende multiple Geschehnisse, wirklich durch die Sinne eines Kindes wahrgenommene "All-Einheit" (Allein-heit) der aus der Wiege oder dem Sarg ansichtig gewordenen himmlischen Perspektive?"

Die Pietà am Fluss – eine endlose Skulptur

Eine Sonderstellung im Werk Susanne Wengers nimmt der Skulpturenkomplex Odu ein, obwohl gerade hier ihre Arbeitsweise mit großer Klarheit zutage tritt. „Der Name des ganzen Skulpturenkomplexes ist Odu, aber die Göttin Odu ist nur eine der vielen Figuren. Nach ihr heißt der gesamte orakel-poetische Text des Ifa-Orakels, das sind über viertausend Gedichte.“ Diese feingliedrige, hoch komplizierte Skulpturengruppe stellte eine neue Dimension des Zugangs zum Thema Skulptur überhaupt dar. Nach mehr als 20-jähriger Arbeit wird die Vorstellung einer „endlosen“ Form deutlich. Es ist keine Intention spürbar ist, die Skulptur fertig zu stellen. Sie ist wie Werden und Vergehen. Der Arbeitsprozess selbst, ein informeller spontaner Prozess der bewussten Langsamkeit, ist die Essenz und das eigentliche Ergebnis dieses schöpferischen Aktes ohne finale Vorstellung.

Susanne Wenger: „Ich arbeite wirklich schon so lange hier in der großartigen Einsamkeit – ob ich meine Form des Nach-innen-wie-nach-außen-Meditierens als Arbeit bezeichnen möchte, sei dahingestellt.“

1984 berichtete sie: „Diese Skulptur hat angefangen mit einer bei mir häufigen Konzeption, einer Pietà. Nicht wie im Christentum, wo die Mutter den Sohn im Schoß hat, sondern hier ist es der blinde Vater Ifa, der seinen toten Sohn Ela hält, der dem Mythos entsprechend aus Versehen geopfert wurde. Das ergreift mich sehr. Meiner Logik gemäß sehe ich Kunst nicht als Ausstellungsobjekt, sondern als mystische Tätigkeit. Ich fühle mich durch meine rückhaltlose Sympathie für Bäume und Tiere einigermaßen ermächtigt, sie in die großartige Natur einzubauen. Die Emanation – die Kraft, die ausgeht vom Körper oder vom Gehirn, an die glaube ich schon. Da begann ich dann diese drei schönen Bäume durch die Kunst zu schützen. Die Beziehung zu den Bäumen war der Anlass zu der Skulptur […] Diese Einbezogenheit brauche ich. Es braucht bei mir keinen Vorsatz, den inneren Dialog abzustellen. Die bewusste Zwecklosigkeit der künstlerischen Tätigkeit befreit mich vom Selbst so vollkommen, dass ich nachher unter Umständen sagen kann: Das ist ja wirklich schön, was der Orisha da durch mich gemacht hat […] Ich habe nie das Gefühl, dass ich die Dinge, die ich male oder baue, selbst mache. Ich bin da eigentlich ein Gefäß, das rotiert. Das Licht bricht sich an der Oberkante des Gefäßes oder fällt in die Höhle, oder macht auch die Höhlung dunkler, weil außen Licht ist. So empfinde ich den Vorgang. Trotzdem ist das, was ich mache, sehr persönlich. Es ist ja meine Persönlichkeit, die da eingefangen ist. Bei mir kommt das einfach – es ist wie Atmen.

Der Atem hat ja auch einen Rhythmus, der für mich typisch ist. Bei der Batik, den Bildern und bei der Skulptur ODU (Ifa/Ela Pietà) kommt in mir und aus mir diese Aufwallung des ‚Sich-Darüberbeugens‘ – das Erbarmen als religiöses Phänomen – das Erbarmen ist ein archaischer Altar.

Und das ist eben bei mir der Schlüssel zu allem: meine Götter sind eben arm, sie sind bedrückt, verfolgt, missverstanden und zerstört worden. Genau das ist ihre Größe und Weisheit, sie liegt im Überleben von all dem. Aber von mir wird das einfach weitergesponnen – ganz ohne Planung, wie die Komposition sein muss. Am Schluss ist es total im Gleichgewicht – ich spür’ sofort, wo ich aus dem Rhythmus bin – ich muss das dann sofort ausbessern – auch bei der Skulptur, da hau’ ich dann was herunter, und wenn das sehr fest ist, an der richtigen ,falschen‘ Stelle bricht es dann runter – wie das lebensmäßig schon so ist – gestern hab’ ich ein paar Brocken so ganz wild einfach ’runtergeschlagen’ – wo ich gedacht hab’: das hab ich jetzt konstruiert – das ist alles ohne Zeit.“

Emigration und Rückkehr

Ab 1985 fanden sporadisch große monographische Ausstellungen in Europa und Afrika statt: im Künstlerhaus Wien 1985, im Iwalewa-Haus Bayreuth 1990, im Museum Moderne Kunst Prag 1993 und die bisher größte Retrospektive in der Kunsthalle Krems Minoritenkirche 1995. Susanne Wenger nahm an den Ausstellungen The Short Century in der Stuck-Villa in München, im Gropiusbau Berlin, im Museum of Contemporary Art Chicago, im PS1 in New York und an Moderne in dunkler Zeit in der Neuen Galerie am Landesmuseum Joanneum in Graz 2001 und anderen Ausstellungen teil. (1985-2004 Kurator aller monographischen Susanne-Wenger-Ausstellungen in Europa und Afrika Wolfgang Denk) „Mama Adunni“ Susanne Wenger übte starken Einfluss auf viele junge Yoruba-Künstler aus, obzwar sie jede direkte Lehrtätigkeit ablehnte. Sie empfand sich selbst als Lernende. Ganz anders Ulli Beier. Er forcierte die Ausbildung für potentielle afrikanische Künstler in Kunstseminaren der Universität Ibadan und in Workshops. Daraus entstand die bekannte Oshogbo-Schule (Oshogbo Artists), deren erfolgreichste Vertreter wohl Twins Seven Seven und Nike sind.

Seit Jahrzehnten lebt und wirkt Susanne Wenger in Nigeria und kämpft darum, die spirituelle Tradition der Yoruba zu erhalten. Die Sacred Oshun Groves of Oshogbo mit den Architekturen und Monumentalskulpturen Susanne Wengers, der heilige Fluss und die Bäume stehen jetzt unter dem Schutz der Nigerianischen Regierung und der UNESCO. Die österreichische Susanne-Wenger-Stiftung und der assoziierte nigerianische Adunni Olorisha Trust haben sich zur Aufgabe gestellt, den Fortbestand des Werkes Susanne Wengers auch in Zukunft zu sichern.

Die Sacred Oshun Groves sind vor allem lebendiger Bestand der Kultur der Yoruba und ganz Afrikas. Sind die meiste Zeit des Jahres nur Oshun-Priester, Susanne Wenger und ihre Helfer und einige wenige Touristen im Heiligen Hain anzutreffen, so verwandeln während des jährlichen großen religiösen Oshun-Festes hunderttausend Olorisha aus der ganzen Yoruba-Nation und aus Amerika das Gelände um Ojubo Oshogbo – dem uralten Zentralschrein der Oshun-Groves – in einen „Hexenkessel“ aus Ritualen, rasenden Trommel-Rhythmen und wogenden, alles ergreifenden Tänzen, die ins „heilige Wasser“ des Oshun-Flusses drängen.

Susanne Wenger: Ihr Werk galt im Tausendjährigen Reich als entartet. In Afrika wird sie zur spirituellen Künstlerin, die immer auch im Widerstand zur Normalität des Etablierten steht. Susanne Wengers Kunst ist Ritual geworden, individueller Mythos und Emigration. Durch ihre „Einbezogenheit“ und Aktivität in den Umbrüchen des vorigen Jahrhunderts in Europa und Afrika ist ihre Kunst von bleibender Aktualität.